Il modello di business dettato dalla “fast fashion” ha un impatto ambientale di cui l’opinione pubblica non ha ancora una vera e propria consapevolezza.

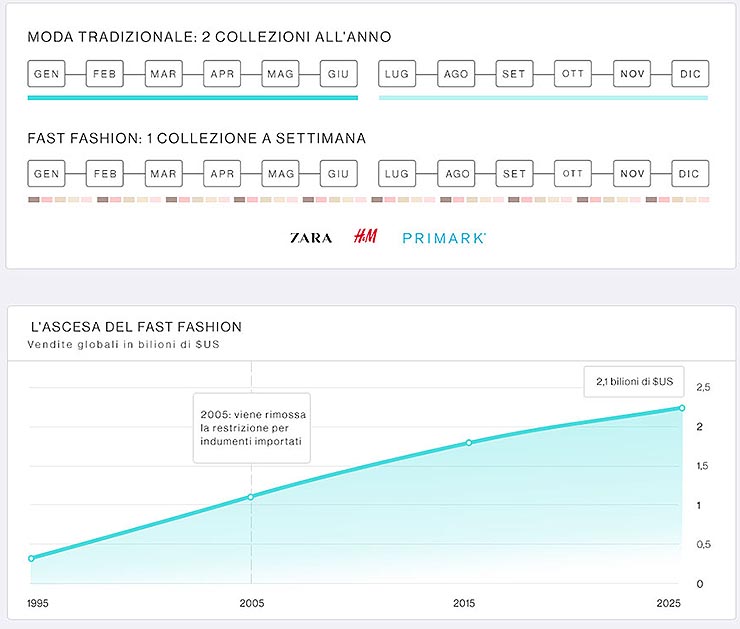

La fast fashion, la moda pensata per un consumo accelerato, ha vissuto un boom notevole negli ultimi anni, proponendo fino a cinquanta collezioni annuali a prezzi ribassati. Dal 2005, anno in cui sono state abbattute molte limitazioni per l’import di indumenti, catene come H&M e Zara hanno avuto enorme fortuna commerciale, tanto da tenere il passo con i giganti dell’e-commerce in piena era digitale.

Nonostante possa presentarsi come un paradiso per i consumatori, questo modello di business è potenzialmente pericoloso e distruttivo.

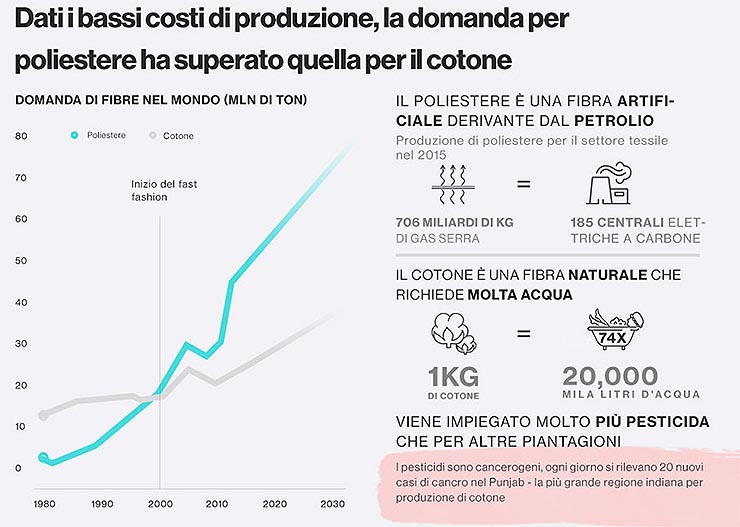

Se si volesse andare a ritroso, tracciando il percorso che porta gli articoli sugli scaffali di questi negozi, l’impronta lasciata sull’ambiente sembra molto più marcata di quanto si possa immaginare. Già nelle prime fasi di produzione si riscontrano problemi quali l’eccessivo uso d’acqua per la produzione del cotone – materiale che richiede 20mila litri per chilo.

Il cotone, comunque, rimane una scelta minoritaria per quanto riguarda la produzione di indumenti a basso costo: il poliestere domina il mercato da inizio millennio e non è certamente un’opzione che punta alla sostenibilità. Nel solo 2015 la produzione di questo materiale ha prodotto un ammontare di gas serra equivalente a quello di ben 185 centrali elettriche a carbone.

Se si volge l’attenzione a fasi più avanzate della lavorazione, si nota l’enorme impatto ambientale in fase di colorazione – processo che inquina i flussi d’acqua limitrofi con rilascio di materiali tossici (al secondo posto in questa nefasta classifica dopo il settore agricolo).

A rincarare la dose sono poi gli effetti negativi della vita degli indumenti dismessi. Intrappolati in un infelice percorso, che rimbalzando tra donazioni e riutilizzo finisce sempre per avere la discarica o gli inceneritori come ultime stazioni, gli indumenti continuano ad avere un impatto negativo sull’ambiente. L’85% degli articoli dismessi vanno direttamente nei rifiuti, mentre il restante 15% viene distribuito tra beneficenza, rivendita e riciclo.

L’utilizzo prolungato di un indumento è sicuramente d’aiuto (9 mesi extra di utilizzo riducono di un terzo l’impatto ambientale) ma non è una soluzione definitiva. La libertà d’acquisto, pilastro della società dei consumi, dovrebbe virare maggiormente verso una spesa consapevole e per far questo istituzioni (pubbliche e private) dovrebbero incentivare i singoli a fare scelte più sostenibili.

Fortunatamente c’è già chi si sta muovendo in questa direzione, ad esempio con la diffusione di App per il riconoscimento istantaneo della sostenibilità dei capi mentre si fa shopping (è il caso dell’app Good On You).

Alcuni marchi si sono associati per la campagna “Detox” di Greenpeace, mentre associazione quali la Fair Wear Foundation applicano un marchio di garanzia per brand che rispettano determinati parametri di sostenibilità.

È ovvio che tutte queste iniziative possono aver successo solo se supportate dalle scelte degli individui. L’ultima parola spetta al consumatore che, per dirla come gli americani, “vota con i propri soldi” al momento dell’acquisto.

Se si tiene presente che, mediamente, solo il 20% dei capi acquistati viene effettivamente utilizzato, il margine di miglioramento è davvero ampio.